|

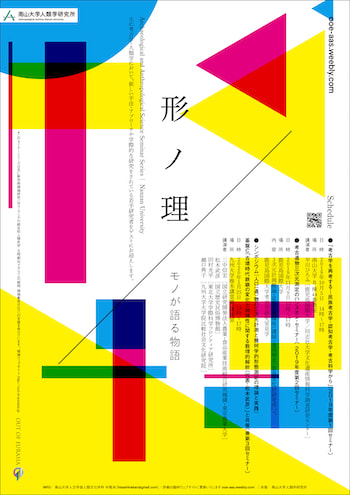

南山大学考古・人類学セミナー「形ノ理:モノが語る物語」

|

|

|

主に考古学・人類学の若手研究者をお呼びして,2時間程度のセミナーを行ってもらう企画です.年3〜4回の

開催を予定しております.

新しい手法・アプローチで,もしくは学際的な研究をされている若手の方を中心にお声がけする予定ですが,

細かいことにはあまりこだわらず,面白い研究をされてる方にご発表いただくつもりです.

→2020年度の活動はこちら

→2021年度の活動はこちら

→2022年度の活動はこちら

開催を予定しております.

新しい手法・アプローチで,もしくは学際的な研究をされている若手の方を中心にお声がけする予定ですが,

細かいことにはあまりこだわらず,面白い研究をされてる方にご発表いただくつもりです.

→2020年度の活動はこちら

→2021年度の活動はこちら

→2022年度の活動はこちら

|

新着情報 ・2019/08/01:第一回目セミナーの日時・講演者を決定しました. ・2019/08/25:第一回目セミナーのタイトル・要旨を掲載しました. ・2019/08/28:第三回目のセミナー(シンポジウム)概要が決定しました. ・2019/09/02:第二回目のハンズオンセミナーの詳細決定しました. ・2019/09/11:第一回目セミナーの場所を変更しました. ・2019/09/13:ポスター公開いたしました. ・2019/12/10:シンポジウムのタイトル・要旨を公開し始めています. 今後の予定

シンポジウム『人工(遺)物の三次元計測と幾何学的形態測定の理論と実践』 基盤C「古墳時代鉄鏃の変化と地域性に関する数理的解析(代表:松木武彦)」と共催 (兼第三回セミナー) 日時・場所:2020年1月25日 13:00〜17:00@九州大学椎木講堂第一講義室 講演タイトル・要旨: ・三中信宏(国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構・東京農業大学) 「形状可視化ツールとしての幾何学的形態測定学:二次元から三次元へ」 要旨:幾何学的形態測定学は,1970年代以降の理論発展の中で,形態データの〝可視化〟 をつねに念頭に置いてきた.現在に至るまで形態測定のための数多くの理論や方法が提案 されては忘れ去られていったが,どの手法も〝ヴィジュアル〟であるという点では共通して いた.本講演では,幾何学的形態測定学が自明に〝視覚的〟な形態的特徴(二次元あるい は三次元)のいかなる側面をどのように〝可視化〟しようとしたのかについて概観する. ・松木武彦(国立歴史民俗博物館) 「『型式学』の脱構造化-古墳時代の鏃を対象とした提言-」 要旨:日本考古学で常用される「型式学」は、ヒトが進化の過程で獲得した生得的な心の 働きでカテゴリー化とその樹枝状構造化という認知システムが、人工物の形態の認識に おいて作用する機制の無意識的産物であり、人工物の変化のメカニズムを進化科学的に 説明する際にはむしろ足かせとなる。古墳時代の鏃についての従来の「型式学」的説明を 概観し、その問題点を具体的に析出することによって、本シンポジウムに連なる諸研究の 意義を日本考古学の新たなコンテキストに据えることを試みる。 ・田村光平(東北大学学際科学フロンティア研究所) 「古墳時代鉄鏃・銅鏃の楕円フーリエ解析」 要旨:本発表では、古墳時代鉄鏃・銅鏃に対して楕円フーリエ解析をおこなった結果を 報告する。形態の時空間分布を定量化・可視化することで、松木氏の講演で挙げられた 「問題点」と向き合い、従来の方法と相補的な考古資料のパターン認識について検討する。 ・瀬口典子(九州大学大学院比較社会文化研究院) 「複数の観察者・機器・手法によって取得された古人骨の3次元(3DGM)データの正確性・ 信頼性」 要旨:3次元テクノロジーの進歩は生物人類学の形態計測に大きなインパクトを与えて きた。2000年代初頭からは、3次元デジタイザーを使って、考古学的人骨から直接3次元 幾何学的形態計測(3DGM)データ(3次元ランドマークやセミランドマークデータ)を 取得したり、2次元距離計測値を計算することが主流となった。近年では、3次元スキャ ナーで3次元ヴァーチャルモデルを作成し、3次元バーチャルモデルから2次元距離計測値、 3DGMデータを取得することも盛んになってきた。しかし公開され、シェアされている世界 中の主な地域の頭蓋骨計測値データセットは2次元距離計測値データセットであり、3D GMデータセットはまだ少ない。世界の主な地域の頭蓋骨3次元バーチャルモデルを収集 し、それから3DGMデータを取得するためには、まだ多くの時間と費用がかかる。研究者 たちが同じプロトコールで3次元バーチャルモデルを収集しデータをシェアすれば、時間と 費用を節約することができる。しかし、複数の観察者、複数の異なる機器(3次元デジタ イザー、3次元スキャナー、2次元計測用キャリパー)、異なる手法(骨からの直接データ 取得とバーチャルモデルからのデータ取得)によって取得した2次元距離計測値データ、 および3DGMデータを統合して使う場合、それらのデータは正確で信頼できるのであろう か。本発表では、頭蓋骨の3次元ヴァーチャルモデルと3次元デジタイザーで取得した ランドマーク、セミランドマークデータの正確さを比較検証し、その結果を報告する。 ・野下浩司(九州大学大学院理学研究院) 「3次元輪郭形状解析と考古資料への応用」 要旨:近年,3D表面スキャナや,LiDAR,2D画像からの3次元再構築技術の一般化により, 興味ある対象の表面の形態や色彩についての情報が点群と呼ばれる対象の表面に分布する 点の集合という3Dデータとして得られるようになってきた.特に,Structure from Motion (SfM)及びMulti-view stereo(MVS)による2D画像からの3次元表面の再構築パイプライ ンは様々なライブラリやソフトウェアとして実装されており,安価に高解像度の3Dデータ が取得できる有望な手法といえる.一方,得られた3Dデータから考古学的に意味のある 情報を抽出するためには何らかのモデリングが必要だが,その方法論は最終的な目的に 応じて異なる. 本発表では,SfM及びMVSを用いた考古遺物の3次元再構築の流れと,その結果得られる 点群データから形態情報を抽出するための形態測定学的な解析・モデリングに触れる. 特に,球面調和関数などを用いた3次元輪郭形状解析についてその理論的な背景と応用 事例を紹介する.また,その考古資料(甕棺など)への適用可能性とその際に生じるで あろう問題点について議論したい. 2019年度第二回セミナー 考古遺物三次元測定のハンズオン・セミナー 日時・場所:2019年11/9 14:00〜17:00@鹿児島国際大学 内容:3次元計測概論・SfM初級講座,鹿児島国際大学考古学研究室見学 2019年度第一回セミナー 日時・場所:2019年10月5日 14:00〜17:00@南山大学B棟44番教室 講演者:平川ひろみ(鹿児島国際大学/同志社大学文化遺産情報科学調査研究センター) タイトル:「考古学を再考する―民族考古学・認知考古学・考古科学から」 要旨:考古学の発展のためには、物質文化から集団にアプローチするという基本的な枠組み をはじめ、再考すべき難問が多いと感じています。そこで、エスニシティの考古学的な追求、 土器製作現場の調査、物質文化と認知の関係の考察、考古科学的な研究など、これまで関わ ってきたことを紹介しながら、これからの考古学を考えます。新学術領域「出ユーラシア」が 発足し展開が期待されるいま、ヒトの理解の深化に向けた新しい考古学への手がかりを探り たいと思います。 |

連絡先:

466-8673 名古屋市昭和区山里町18 南山大学人文学部人類文化学科 中尾央

hnakao@nanzan-u.ac.jp

*このセミナーシリーズは主に新学術領域研究(出ユーラシアの統合的人類史学:文明創出メカニズムの解明,領域番号5101)の支援を受けています.

領域ウェブサイト:http://out-of-eurasia.jp

466-8673 名古屋市昭和区山里町18 南山大学人文学部人類文化学科 中尾央

hnakao@nanzan-u.ac.jp

*このセミナーシリーズは主に新学術領域研究(出ユーラシアの統合的人類史学:文明創出メカニズムの解明,領域番号5101)の支援を受けています.

領域ウェブサイト:http://out-of-eurasia.jp